Ich habe mir Ross Sutherlands Poesien angesehen, bevor ich zugestimmt habe, seine Poesien zu übersetzen und in einen möglichen Zusammenhang zu stellen. Ich nenne das mal hochtrabend Interpretation. Meine Übersetzung, das war meine Überlegung, kann nur dann gewinnen, wenn sie meine Übersetzung ist; kann nur gewinnen, wenn ich diese Sachen auch vortragen, und nicht nur vorlesen kann. Vielleicht ist der einzige Unterschied zwischen Prosa und Poesie der, dass man Prosa tatsächlich vorlesen kann, ohne dass das jemand als Zumutung empfindet.

Ross Sutherlands Poesie und meine Poesien unterscheiden sich recht erheblich voneinander. Und doch bin ich voller Bewunderung, und die hat sich mit der Verschriftlichung der Übersetzung verstetigt. Man kann das sicherlich anders machen. Ja, Stefan Mesch, ja, und? Die Gültigkeit einer simplen Unterscheidung muss jedoch akzeptiert werden, sonst sind Diskussionen in mehrfacher Hinsicht unergiebig: Es gibt Poesie und das Gegenteil bzw. die Simulation davon, Effekthascherei, gespreizte Attitüden, codierte Unternehmersprache, übergriffige Werbesprache, strategistischen und interessantistischen Lull: Poetry Slam. Poetryschlamm, Poetry Sludge. Ich wüsste nicht, warum ich irgendwas, beispielsweise Poesie, simulieren müsste.

Ich bewundere Ross Sutherland auch dafür, dass er seine Mitmenschen dazu ermutigt, Wege durch die Scheißrealität hindurch zur Poesie zu suchen, indem er Schreibkurse gibt. Es zeigt eine Aufgeschlossenheit und eine Freude an der Sache, die den Plattmachern hierzulande und anderswo völlig abgeht; da wird dann lieber von den zu Vielen-die-Gedichte-schreiben geschwätzt oder von einem Überangebot oder von Exportüberschüssen (!) von Poesie, von bandwurmartiger Coolness, die um sich gegriffen habe. Einige Meisterdenker können wohl nur in den Dimensionen von Wirtschaft und Krankheit denken. Es werden rasch immer mehr. Das soll natürlich diejenigen, die >es geschafft haben< von denjenigen, die es nicht schaffen sollen, abgrenzen. Solange niemand genau hinschaut, dient das sogar der Profilierung der Plattmacher als Freigeist und enfant terrible, wo tatsächlich nur strategische Kommunikation im Zeichen des Egoismus, eben Plattmacherei, stattfindet.

Man muss nicht den in Ehren ergrauten herrschaftsfreien Diskurs herbeizitieren, um eine Bigbrotherisierung (ich meine die amerikanische Serie, nicht Orwells „1984“) auch des deutschen Literaturbetriebs zu konstatieren: Kompetition, die sehr belebend ist, und Streit der Positionen, weichen zunehmend einer Tendenz, Nachwuchs fertigzumachen und Konkurrenz proaktiv auszuschalten. Das erhält dann die euphemistische Umschreibung: Man müsse sich eben klar abgrenzen. Pah! Solchen Pamphleten bieten immer mehr Zeitschriften Raum und Veranstalter laden auch Juroren ein, von denen bekannt ist, dass sie eine bestimmte „Ättitjud“ nicht abkönnen. Das zielt auf die Person und bleibt jeglichem Textereignis fern. Eine Kollegin aus dem Nordosten schrieb mir vorhin diesbezüglich via facebook:

So ist zumeist die Szene, geprägt von Willkür und Pathien,- das ist auch der Grund, warum ich mich da weitgehend heraushalte. Ich kann Kritik gut vertragen, aber dünnhäutig macht einen eine Art von selbstgefälliger Vernageltheit derer, die durch uns erst in dieser Position “sein dürfen”

Dieser kleine Exkurs gleich zu Beginn schien mir nötig, um meine These zu untermauern, warum Ross Sutherland auch, und rege, als Veranstalter von Lesebühnen in Erscheinung tritt: Der offizielle Literaturbetrieb ging ihm auf den Zeiger, wenn man aber nicht an bereits vorhandene Strukturen (Veranstaltungsorte, Foren aller Art, wie z.B. Wettbewerbe, Werkstätten, Zirkel), die Aufmerksamkeit auf neue Projekte lenken können, andocken will, bleibt nur der Weg: Selbermachen. DIY hat hierzulande keinen guten Ruf. Das Problem, das den Hauptmann von Köpenick hat entstehen lassen, ist noch immer da; es ist mit >institutionalisiertes Misstrauen< und >Kulturbürokratie< sehr höflich umschrieben. Übrigens wird Ross Sutherland seine Biographie, sollte er Lust dazu verspüren, selbst erläutern. Ich trete hier nicht als sein Anwalt oder Sekundant auf. Wollte nur auf die Färbung hinweisen, die das Vorkommen des Wortes „Lesebühne“ im bundesrepublikanischen Kulturraum bei der Bewertung (Abwertung) von Künstlerbiographien spielt. Es wäre ein Missverständnis, Ross Sutherland mit der Poetry Slam Szene und ihrem eigenartigen Sinn für Humor („Dichter und Kämpfer“) zu verwechseln. Ich stelle mir Ross Sutherland als einen sehr selbstbewussten Menschen vor, der sowohl auf elitäre Hochkultur als auch auf eitle Berufsjugendlichkeit pfeift.

Es gibt, soweit ich sehe, zwei starke Pole in der Auswahl der Gedichte, die Ross Sutherland vorgenommen hat: Ohnmacht und Schutzlosigkeit, die in der Kinderperspektive überdeutlich allegorisiert sind und andererseits den Angriff auf Autoritäten und Institutionen und das Establishment als solches, dies im Gestus der vollständigen Überlegenheit über Gegner und Gegenstand. Wie gehen Checkertum/Selbstermächtigung und Stammeln zusammen? Beides wird über die Sprechinstanzen vermittelt; hier spätestens wird ideologisch und imagologisch vermintes Gelände betreten.

Es gibt zwei dominante Sprechinstanzen. Eine hat deutlich autobiographische Züge mit der Prätention: Hier findet authentische Aussprache statt, Bekenntnis; die andere Instanz ist ein hyperbolisches Ich, das in der Tradition karnevalesken Sprechens steht (Michail Bachtin). Ich sperre mich nicht wenig dagegen, das als konträr zueinander zu begreifen, oder gar als einander widersprechende Haltungen, z.B. Clown versus Revoluzzer. Elegie und Satire, und zwar strafende Satire, bilden bei Sutherland keine dialektische Struktur, sondern eine mutwillige Gemengelage. Das hat oft brutale Bildwechsel zur Folge; formal partizipiert Sutherland, ob wissentlich oder nicht, an den Errungenschaften des Naturalismus ebenso wie denjenigen des Expressionismus. Eine breite Rezeption dieser Traditionen im angelsächsischen Raum hat nicht stattgefunden. Das öffnet Missverständnissen Tür und Tor, denen dann der Kitschvorwurf an die britische Kollegenschaft entspringen könnte. Aufgrund der Affinität einiger britischer Gruppierungen, wie der Cambridge School (vgl. Norbert Langes Editorial zum mittlerweile liebevoll „Briten-Dossier“ genannten Auswahl von zeitgenössischen Dichter/innen von der Insel im Schreibheft 79) zum Marxismus könnte es ähnliche Rezeptionsstörungen geben: Der Hadrianswall ist längst verfallen; die innerdeutsche Grenze, vulgo >Die Mauer<, steht noch in den deutschen Köpfen, als Popanz, Projektion, Stolz und/oder Schrecken. Ross Sutherland bleibt mindestens eine Eskalationsstufe unter derjenigen von Kolleg/innen, die sich selbst als >politisch< bezeichnen. Das macht es natürlich noch etwas schwieriger, ihn als Sensation und Neuentdeckung der hanseatischen Literatursaison zu präsentieren und ein Alleinstellungsmerkmal draufzukleben. Ein Journalistenproblem, nicht meines. Vielleicht darf man auch nicht mit dem Gattungstrias-Programm von Überdichter Johann Wolfgang Goethe im Hinterkopf auf diese Poesien losgehen. Genau das aber tut, unausgesprochen, Stefan Mesch, wenn er Ross Sutherland ein Katz-und-Maus-Spiel in dessen Gedicht „Ewige Leben“ vorhält (Mesch: „nur kapiere ich selbst den Heureka-Moment des Gedichts (oder mindestens: die Outtake-Bartender-Bier-Theken-Situation) kein Bisschen. und deshalb ärgert mich das “alles klar!”, “OK, endlich hab ichs raus!” am Ende eines Textes, den ich nicht raus habe. und der vielleicht einfach zu schlecht / unklar geschrieben ist, als dass ein Leser es raus kriegen könnte…?“) vorhält. In „Politik der Literatur“ (Dt. von Richard Steurer, Passagen Verlag, Wien, 2008) findet Jacques Rancière eine Formel für das „literarische Missverständnis“, auf das ich in meinem Kommentar zu „Nackt III“ hingewiesen habe:

Das Missverständnis wird nämlich wie das [politische] Unvernehmen zum Schaden desselben Paradigmas der Ordnung ausgeübt, des schönen Lebewesens, aufgefasst als Harmonie der Gliedmaßen und Funktionen in einer organischen Ganzheit. Dieses Modell des schönen Lebewesens ist auch ein Paradigma der Korrespondenz und der Sättigung: Es darf in der Gemeinschaft keine Namen-von-Körpern geben, die als Überschuss von realen Körpern zirkulieren, keine schwebenden und überzähligen Namen, die fähig wären, neue Fiktionen zu konstituieren, die das Ganze teilen und seine Form und Funktionalität auflösen würden. Und es darf auch im Gedicht keine überzähligen Körper geben in Bezug darauf, was die Zusammenfügung der Bedeutungen nötig macht, keine Körperzustände, die nicht durch ein bestimmtes Ausdrucksverhältnis mit einem Bedeutungszustand verbunden sind. (Rancière, Politik der Literatur, S. 58)

Eine solche Perspektive verschafft der Poesie offenbar größere Lizenzen, als Stefan Mesch ihr zugesteht, er hat es gern mehrdeutig, aber nicht zu sehr: „denn Lyrik lebt von offenen und widersprüchlichen Bedeutungen, Lücken, Entweder-Oders: hat eine Zeile zu viele mögliche Lesarten, wird sie beliebig. stehen alle Worte nur im Wortsinn brav am richtigen Platz, bleibt es banal“, und zwar das Gedicht „Eine zweite Meinung“. Ich habe Überschriften schon immer misstraut. Einen möglichen Ausweg aus dem Unverständlichkeitsverdikt hat Norbert Lange während seiner gründlichen Lektüre von Gunnar Ekelöf entwickelt: „Die besondere Qualität eines solchen Gedichts – oder seine Dunkelheit, wie manche sagen – läge nicht im Transport bestimmter, mal schwerer mal leichter verständlicher Informationen; vielleicht bestünde sie gerade darin, dass es darin keinen manifesten Sinn gibt.“ (http://signaturen-magazin.de/gunnar-ekeloef–xoanon.html) Stattdessen ermöglichte das Gedicht eine Emphase, die Bedeutung erst generiert – nicht aus den Wörtern, sondern durch die Wörter.“ Das wäre dann das Ende der Bequemlichkeit und des Schwierigkeitsbashings.

Die praktische Umsetzung dessen, worüber Rancière und Lange nachgedacht haben, hatten in den 1910er und 1920er Jahren Heroen und Heroinen von Futurismus, Expressionismus, MAERZ und DADA zu voller Blüte gebracht. In ihrem Essay „Verrückt dem gewöhnlichen Leben gegenüber“ erinnert Irene Gammel an die diesbezüglich einschlägigen „Dada Verse der Baroness Elsa von Freytag-Lohringhoven“ (http://karawa.net). Wollte man Ross Sutherland füchsisch ein Versäumnis vorhalten, würde man ihn der pragmatischen Variation dessen zeihen, was im 20. Jahrhundert bereits in vollständig radikaler Gebärde zelebriert wurde. Sowas machen Leute mit Spaß an der reinen Lehre. Ein Rückfall hinter bestimmte Plausibilitäten, die seit DADA u.a. in Geltung sind erscheint mir indes weder erstrebenswert noch lustvoll. Wer ärgste Radikalität erst anstreben müsste, um Fremdzuschreibungen, von Rivalen ausgesprochen, als zutreffend oder als unzutreffend zu eskamotieren, säße aber immer in einer für ihn eigens gezimmerten Kommunikationsfalle fest, wäre immer in der Defensive und in Erklärungsnöten.

Eine Skepsis gegenüber Sutherlands Poesien, die sich über weite Strecken auf Formalismen kapriziert, ist mir nicht geheuer und hat etwas von Mäkelei. Es spricht kein genießerisches Ich, sondern eine Störquelle. Es hat nichts mit einer Metrikpanne zu tun, dass Stefan Mesch hier und da „stolpert“, sondern es entspricht der Ablehnung von Gestus und Habitus der Sprechinstanz, vor allem ihrem Wechsel zwischen adrogyner Fragilité (Jean-Claude Van Damme, Experiment, Zweite Meinung, Richard Branson) und derber, auf einige Rezipient/innen vielleicht primitiv wirkender, Maskulinität (Ewige Leben, Zangief, Nackt III). Eine so dezidierte Ansprache ans Publikum, ein solcher Einbezug und auch solches Hinschreiben auf eine Bühnensituation, inklusive auch des Mutes, der dazugehört, sich derart zu exponieren, wird in der BRD zusehends seltener und ist eher bei den Geburtsjahrgängen 1971 bis 1979 zu finden, als bei früher oder vor allem bei später Geborenen; Mara Genschel, Charlotte Warsen, Christian Filips, Dagmara Kraus, Léonce Lupette, Jan Skudlarek, Richard Duraj und Ann Cotten sind diesbezügliche Ausnahmen. Dieser Charme des Unverschämten wird wohl peu à peu dem Chor, der Wagenburg weichen, gebildet aus dem Sentiment, sich in Communities einfügen zu müssen. Ein Bericht von Felix Stephan in der Süddeutschen vom 15. September 2014 unter dem Titel „Mit anderthalb Beinen im Grab. Schreiben 2020 – Deutsche Autoren suchen ihre Zukunft“ ist diesbezüglich sehr aufschlussreich. Warum nicht einfach von Grüppchenbildung und In-Group/Out-Group- Bockmist reden? Die einzige von Felix Stephan referierte Wortmeldungen, der ich beipflichten konnte war diejenige von Matthias Nawrat: „ich habe gar keine Angst.“

Nachfolgend noch die knappe und vorläufige Summe meiner Beobachtungen, soweit sie die Lesart der Poesien Ross Sutherlands durch Stefan Mesch betreffen.

Stefan Mesch schreibt hinreißend polemisch und forsch in einem brillant journalistischen Duktus, der die Fähigkeit zu beweglichem Denken nicht verbirgt; warum auch? Das provoziert sicher viele Kolleg/innen zu hitziger Wider- oder Mitrede bzw. hat das schon getan; vor allem derjenigen, die sich an Pfründen erfreuen, wie der Bär am Honig. Das hat Icebreaker-Qualitäten. Kompliment! Der subjektive Standpunkt Meschs hat aber bedauerlicherweise aber auch seine Grenzen. Denn subjektiv meint hier kaum: tentativ oder vorläufig, sondern es spricht ein Subjekt, das Autorität für seine Äußerungen beansprucht und Verantwortung für seine Konstruktionen übernehmen muss, ein Kommunikator (hier: Kulturradakteur bzw. „Profileser“). Literatur, das ist meine Befürchtung, wird über eine teils assoziative Sammlung von Vorurteilen (Ideen, Gefallen +/-) nicht sehr wahrscheinlich vermittelt. Wäre Ross Sutherland ein umfangreich ins Deutsche übersetzter britischer Dichterkollege, wäre diese Problematik weniger akut.

Hinter dem Subjetivitätsideologem werden von Stefan Mesch außerdem Lizenzen vermutet, fremdes Denken an eigenen Urteilen nicht nur zu messen, sondern auch das eine für das Maß dessen anderen zu nehmen; und das ist der Haken an der „Gefällt mir“-Herangehensweise; er hat auch einen Zug ins Zensuren-Verteilende und erscheint mir schon deshalb nicht unproblematisch. 2000 gab es mal ein Dichterranking: Der beliebteste Dichter der Deutschen wurde gesucht. Gewonnen hat natürlich der Schulautor Gottfried Benn, nicht der Könner Bertolt Brecht, der, glaube ich mich zu erinnern, auf dem zweiten Platz gelandet ist. Hätte Brecht gewonnen, wär das Unternehmen nicht weniger unsinnig gewesen. Mit Brecht kann man ja immer kommen, da nickt mittlerweile sogar die CSU, und verweist auf die Augsburgizität von Gevatter Brecht; wahrscheinlich kann man den Konservativen auch schon mit Majakowski kommen („Wow, das klingt ja wie Pound! Find ich auf jeden Fall spannend … Du so?“). – Es müssen doch Kriterien herangezogen werden, um reiche/wahrhaftige Subjektivität von ihrem Gegenteil zu unterscheiden. Das aber reicht über Geschmacksurteile und Rechten und Pflichten, die mit einem Urteil darüber verbunden sind, weit hinaus. Statt wirklich danach zu fragen, wie Sutherland Bilder generiert und warum das vielleicht absolut plausibel sein könnte (Prinzip der Benevolenz) wird über die Bild- und Motivwelt Sutherlands Meschs eigenes Koordinatensystem (Medienkindheit, Sozialisation) gestülpt. Höflich ausgedrückt ist das übergriffig, und etwas grundsätzlicher könnte man von der Kolonisierung einer Lebenswelt durch eine andere reden. Diese Kolonisationsversuche am Original stehen aber in direktem Widerspruch zum scheinbar harmlosen subjektiven Kritisieren. Nennen wir es mal die Ad-hoc-Falle. – Sollte ich mit all meinen Skrupeln falsch liegen, dann bin wohl auch ich etwas unzeitgemäß, old school. Warum meine freizeithermeneutische Vorgehensweise weniger plausibel sein sollte, und ich mich auf die (als Bitten getarnten) forschen Aufforderungen abzuändern einlassen sollte, bleibt im Nebel. Das sind wohl eher Temperaturunterschiede.

Das close reading, das Stefan Mesch betreibt, müsste man als noch verdienstvolleren Diskussionsbeitrag werten, wenn es nicht in den letzten beiden Jahren eine ganze Reihe von wichtigen poetologischen Statements (und zuweilen amüsant hochfahrenden Haltungsschulen-Ratschlägen) von Lyriker/innen für Lyriker/innen gegeben hätte: Im Frühjahr dieses Jahres ist die von Norbert Lange herausgegebene Anthologie „Metonymie“ (endlich doch noch!) erschienen; in Nummer 246 der Zeitschrift „die horen“ äußerte sich die Dichterzunft mittels Kollegenporträt auf Einladung von Kerstin Preiwuß und Jürgen Krätzer ausführlich und meist sehr instruktiv über Bewundertes und Problematisches fremder Poesie; Nummer 25 der „Kritischen Ausgabe – Zeitschrift für Germanistik & Literatur“ war der zeitgenössischen Literatur und der Reflexion darüber gewidmet, auch einige Beiträge über Lyrik beinhaltend; Walter Fabian Schmid hat jüngst einen Diskussionsbeitrag zum Thema Avantgarde und Experimentallyrik (ist „Quatsch“) auf „Lyrikkritik.de“ publiziert. Ergo: Wer den Beitrag von Stefan Mesch über den grünen Klee loben würde (sagen wir im Gestus des „Endlich sagt’s mal einer!“), dem könnte ich nur schulterzuckend die Frage stellen, ob sein Leseverhalten nicht eventuell zu konsonant ist, und ob er eher kein Interesse hat, auf dem neuesten Stand der Diskussion unter dichtenden Menschen zu sein. Die angebliche Bereitschaft zur Diskussion innerhalb der Poesieszene wird ja turnusmäßig gelobt! Da sollte man also ruhig mal einen Blick in die eine oder andere Zeitschrift riskieren. Das sind ja keine germanistischen Spezialdiskurse. – Es sind ja Klischees wie etwa: Es gibt gute verständliche, lebenssatte Lyrik („Realpoesie“, Poetry Slam, Eigentlichkeit der Provinz) und hermetische Weltfremdheit, die irgendeine schwer zu beurteilende Ausdrucksform gefunden hat, und dann bei „Verschrobenbooks“ (Preckwitz) verlegt wird, die auf dem besten Wege sind, sich im gesellschaftlichen Konsenssessel niederzulassen. Auch die gute alte „tageszeitung“ macht für solche „Unmutsbekundungen“ (http://lyrikzeitung.com/2014/09/19/63-unmut/) immer mal wieder gern Geld locker… In diesem Kontext, das muss Stefan Mesch klar sein, trägt er seine Thesen und ersten bis vierten „Ideen“ vor.

Im direkten Anschluss daran ein Bedenken, eventuell etwas old school, aber macht nix: Ein Kommunikator trägt auch eine nicht eben kleine Verantwortung, denn hier soll ja, wenn ich das nicht völlig falsch verstanden habe, ein Autor dem deutschen Literatur- und Diskursbetrieb vermittelt werden. Ich kann da keine Leichtfertigkeit entwickeln. Freilich, Stefan Meschs erwähnt auch positive Aspekte, aber, und das als offene und nicht als Suggestivfrage: Werden seine Äußerungen als das, was sie m.E. sind wahrgenommen, nämlich als ad-hoc-Betrachtungen oder eben doch als Literaturkritik? Das muss nicht als Aufforderung missverstanden werden, schamlos Werbung für einen bestimmten Autor zu machen, in diesem Fall Ross Sutherland – ich meine das zutiefst medienkritisch. Den Willkürlichkeitsverdacht, der allen Ideensammlungen (und Lyrikkatalogen) anhaftet, wird auch die flamboyante und beindruckende Ideensammlung von Stefan Mesch nicht los. Über Heuristiken lässt sich schwerlich streiten, weil es ja nur Vorstufen zu einem Essay oder zu Maximen o.ä. sind. Das erschwert die Diskussion eher, weil es in Kategorien wie >Oberhand-behalten<, >offensiv-defensiv< und denkt, Unverbindlichkeiten und Rückzüge ermöglichen soll, und letztlich zu bloß-rhetorischen Scharmützeln führt, die mich nicht interessieren, weil ich weder Rhetoriker noch Journalist bin.

Versuche, Lyrik zu popularisieren, nicht minder witzig geschrieben als die Ideensammlung von Stefan Mesch, gab es schon vorher, z.B. in der „Lyrischen Visite“ des Dr. med. Jakob Stephan, und, leider null humorvoll, neulich als „Kampfansage“ von Boris Preckwitz. Eine interessante Variante zum preckwitzschen „verschroben“, „süchtig“, „selbstmörderisch“ ist übrigens Stefan Meschs Generalverdacht meiner Übersetzung gegenüber („wirkt noch schmieriger, läppischer, hermetisch“). Wer andere als verschroben (Boris Preckwitz), infantil (Jürgen Brôcan) oder schmierig-hermetisch klassifiziert, glaubt offenbar sehr fest daran, damit eine Diskussion angestoßen zu haben; allerdings nicht mit mir, sondern höchstens über mich. Das Urteil dieser selbsternannten Volkstribune steht, die Verunglimpfungsparolen sind ausgegeben. Danke, reicht!

Kurzum: Es ist das Revival eines Krachs, der nach Mitherausgabe des Jahrbuchs der Lyrik 2008 durch Ulf Stolterfoht und seinen Essay zu Avantgarde und experimenteller Lyrik in Heft 17 der Zeitschrift „BELLA triste“ (2007), zwischen ihm und Axel Kutsch (Herausgeber der Anthologie „Versnetze“) infolge von dessen Replik „Kleine Ringschlacht“ (JbdL 2009) hätte ausbrechen müssen. Es ist, wenn mich nicht alles täuscht, ein Streit, dessen gut aufbereitete literaturwissenschaftliche Reflexion bereits 1979, Sutherlands Geburtsjahr und auch meinem, seinen Weg ins Buch fand: „Naturalismus/ Ästhetizismus“, herausgegeben von Christa Bürger, Peter Bürger und Jochen Schulte-Sasse (edition suhrkamp 992)

Auch aufgrund meiner Schreibschulzeit am DLL sind „gefällt mir (nicht)!“-Aussagen ein Gräuel. Ich kann nur jedem Mitmenschen, dem etwas an Literatur gelegen ist, dringend empfehlen, sich von sowas zu emanzipieren. Literatur, und Kunst überhaupt, fordern Vorurteile ja gerade heraus und sollten nicht Anlass sein, sie zu kultivieren! Wenn mir aufgefallen wäre, dass ich zu wenig Gutes über Ross Sutherlands Vorlage, auch zur Auswahlstimmigkeit sagen kann, hätte ich die Teilnahme an diesem Projekt abgesagt. Prinzip der Auseinandersetzung mit Texten und Meinungen ist m.E. die Benevolenz, ansonsten steht da nur ein Pappkamerad, mit dessen Zerprügeln manchmal manche einfach nur ihre eigene Limitiertheit und Statusangst oder Profilbildungsangst verbrämen wollen. Und das missfällt mir sehr!

Mir ist es irgendwann zur Notwendigkeit geworden, entweder Schriftsteller oder Rezensent zu sein. Ich konnte irgendwann nicht mehr völlig ausschließen, dass ich unbewusst meine Poetik oder Agenda verteidige, wenn ich rezensiere; war keiner von denen, die rezensierten, um kostenlos Bücher abzustauben. Ich mag auch Rezensionen von Dichterkolleg/innen nur noch in Ausnahmefällen lesen; und zwar deshalb, weil ich ihnen kein Wort glaube, egal ob Lob oder Dresche oder Kritik; Ausnahmen bestätigen wiederrum die Regel. Meine Skepsis kann natürlich Stefan Mensch und seine Kommentare nicht treffen, er ist eben Journalist, inklusive aller Tugenden und aller Schrullen des Berufs.

Ich stelle mir auch vor, dass Ross in seiner Grundschulzeit noch Atombunker unter dem Schulgebäude gezeigt wurden. Man hatte damals (als Kind!) emotional zu begreifen, dass alles jederzeit futsch sein kann, vom einen auf den anderen Moment. Man kann versuchen, solche Traumata und Totalerschütterungen aus seinem Schreiben herauszuhalten. Aber warum, verdammt, sollte man das tun? Warum sollte es nicht möglich sein, dass Kinder ihre Erziehungsberechtigten, Lehrer total versagen sehen? Und Tresen? Und Besoffene? Bloß weil man selbst das nicht kennt und ertragen musste? Warum soll man antikommunistische Indoktrination in der BRD, der man schon als Grundschüler ausgesetzt war, z.B. durch Konsumterror (Werbung, Video, Videospiele, …) nicht zum Thema machen? Besitzt das keine Literarizität? Welche Stil- und Gattungspolizei entscheidet das bitte? Auf welchem Wege Medienkritik geübt wird ist doch letztlich schnuppe. Meine Sympathie für den Verfasser des Zyklus „Nude “ mag auch von diesen gemutmaßten sozialisatorischen Ähnlichkeiten her rühren.

Sean Bonney (*1969 in Brighton/Südengland) schreibt in seinem „Rimbaudbrief“ von „gewöhnlicher Antikommunikation“ der „reaktionärsten Helden des Establishments“, die den Dadaismus korrumpieren (Schreibheft 79, S. 142). Mit seiner Überzeugung, Rimbaud via Marx lesen zu müssen, setzt Bonney sich selbst – zumindest für das „Lesende Deutschland“ (Martin Mosebach 2011 in der Kleistpreis-Laudatio auf Sibylle Lewitscharoff) – katastrophal selbst ins Unrecht. Das ist aber nicht schlimm, denn heute ist nicht morgen. So wie Bonney hat sich Sutherland gegen das entschieden, was für beide Autoren unter das Rubrum >Ästhetizismus< fallen muss; sowohl bei Bonney als auch bei Sutherland hat nicht „ein partielle[r] Verlust gesellschaftlicher Erfahrung eine zunehmende Komplexität der Innerlichkeit“ (Bürger u.a., Naturalismus/Ästhetizismus, a.a.O., S. 16) erzeugt, beide verbindet eine Weltsucht, die sie zu Ichflüchtigen macht. Das kann man ja einer Kritik unterziehen, man muss es aber zunächst einmal herausgearbeitet und nachvollzogen haben.

Ross Sutherland ist ein entfernter Neffe von Arthur Rimbaud, allerdings ohne die dekadenten Nebenerscheinungen, die Bonney an Rimbaud diagnostiziert hat. Niemand ohne besondere Gaben und große Kraft könnte mit siebzehn Jahren einen Text wie „Jean-Claude Van Damme“ verfassen. Der Aufstand nach der totalen Niederlage nötigt mir mehr Respekt ab, als das literatursimulierende Plaudern der >politischen Lyrik<, das bestenfalls ein Hasten von Ordenszeremoniell zu Ordenszeremoniell nach sich zieht, und eher früher als später bei der Befindlichkeitslyrik eines Hans-Ulrich Treichel oder eines Michael Buselmeier ankommen wird, als den Lyrikpolitikern der Jetzt-BRD lieb sein kann. Sean Bonney hingegen bezeichnet seine Lage als „gegengesetzlich“ („Rimbaudbrief“, a.a.O., S. 141), fühlt sich in London „eingesperrt“; er parallelisiert seine Situation mit derjenigen Arthur Rimbauds zu Zeiten der Pariser Commune, hält Rimbaud eine „Rückkehr zur kapitalistischen Tagesordnung“ vor (Bonney, a.a.O., S. 142). Bonney collagiert allerdings auch Rimbauds „Seher-Briefe“, ohne dies kenntlich zu machen, und zwar am Anfang und Ende des „Rimbaudbriefs“ (original: Letter on Poetics, in: Happiness – Poems After Rimbaud, Unkant Publishing 2011, pp. 63-65). Dieses Verfahren wendet auch Sutherland in „Richard Branson“ an, indem er Zeitungsmeldungen ins Gedicht implementiert, ohne dass es in irgendeiner Weise markiert würde. Das ist natürlich nicht nur traditionell-modernistisch (und eben nicht beliebig, lahmarschig, postmodernistisch), sondern auch als interaktive Geste zu verstehen: Man holt sich etwas zurück, enteignet Text der Offizial- und Herrschaftssprache; Poesietext wird dadurch materialisiert, anstatt dass elegischer Quatsch dabei rauskommt, oder der Weg zurück in die elitäre (Mach-es-neu-)Negation gewählt werden müsste. Ich würde ja gerne wissen, welche Ansichten Ross Sutherland zu folgenden Setzungen von Sean Bonney hat:

Ich möchte gern Poesie schreiben, die imstande wäre, eine dialektische Kontinuität innerhalb der Diskontinuität zu dynamisieren & auf diese Art alles sichtbar zu machen, was durch die Realismuspolizei ins Abseits gedrängt wird; wo das lyrische Ich – das Ding schon wieder – ein (1) Störenfried (2) Kollektiv sein kann; dort, wo wörtliche Rede und Unverständlichkeit nur noch als Synthese denkbar sind – als Synthese, die Ideen einbinden und aus den Schranken der Rebellion und des Illegalismus befreien kann. Die naheliegende Gefahr dabei ist die, daß verschwundene Ideen lediglich als tote Ideen oder als reanimierte Untote wieder auftauchen werden – der Terrorist … und zwar als demolierter Utopist, genau da, wo alle Teilstücke immer noch von genau dieser Bourgeoisie besetzt sind[.] Ich weiß sehr wohl, das hat nicht viel mit der handelsüblichen Auffassung von Poesie zu tun, aber, gern nochmal: ein solches Verständnis von ihr hab ich auch nicht. (Bonney, a.a.O., S. 143)

I looked at the poetry of Ross Sutherland before deciding to accept the invitation to translate it. I tried to look at these poems in a context-making way. Pompously I call that interpretation. My translation of it can only be of some worth if it is my translation, only when I am able to perform it, not just read it. The only difference between prose and poetry could be the fact that you can give a plain reading of prose without getting feedback: That’s a bit much! (Bookishness)

There are considerable differences between Ross’s poetry and my poetries, but nevertheless I admire his poems, and my admiration was confirmed during the process of putting the translation into writing. Of course you can do a different version, Stefan Mesch. So what? But one simple distinction must be accepted, because otherwise every discussion is unproductive in more than one way: There is poetry and its exact counterpart , its simulation – cheap showmanship, odd attitudes, encoded language of employers, the infringement of advertising, strategising claptrap: Poetry Slam, Poetryschlamm, Poetry Sludge. I can’t see what makes my translation a simulation of something.

I also admire Ross Sutherland for his encouraging involvement in creative writing, in which he helps people find their way through a shitty reality to poetry without any blacking from state institutions. Thus he shows an open-mindedness and love for poetry that have been completely lost by all those here in Germany and elsewhere who rubbish contemporary poetry, complaining of its oversupply, or even its export surplus, its coolness, they say, all-consuming as a tapeworm. Some German masterminds can obviously think in no other terms than economic or medical ones. Their numbers are growing rapidly. Of course this is a battle of mid-career-artists against emerging-artists. Communication has become a matter of strategy in Germany’s poetry industry (Literaturbetrieb). Dear Ross, you have to bear things like that in mind when you discuss poetry with German poets and feature writers. …

There are two dominant modes of speech. One has clearly autobiographical features with the claim to be authentic expression, confessional; the other mode is a hyperbolical ‘I’ in the tradition of carnevalesque speech (Michail Bachtin). I resist not a little an understanding of these as contrasting or even as contradictory attitudes such as clown v. revolutionary. For Sutherland, elegy and satire, and punishing satire at that, form not a dialectical structure but a wilful conflict situation. This often results in a brutal shifting from image to image; formally speaking, Sutherland partakes of the fruits of Naturalism as much as of those of Expressionism, whether he is aware of it or not. These traditions have not found a wide reception in Anglo-Saxon cultural circles. This opens the door to misunderstandings, which could lead to accusations of kitsch being levelled at their British practitioners. There could be similar reception problems in the affinity of a few British groupings with Marxism, such as the Cambridge School (cf. Norbert Lange’s preface to the selection (known lovingly as the “Brit Dossier”) of contemporary British poets featured in Schreibheft 79). Hadrian’s Wall fell long ago; the border within Germany, popularly known as “The Wall”, is still firmly fixed in German minds as a bogeyman figure, as a projection, a figure of pride and/or terror. Ross Sutherland is at least one escalation stage behind those who describe themselves as “political”. That, of course, makes it just that little bit more difficult to present him to the Hanseatic literary season as a sensation and a new discovery and slap a uniqueness label on him. A problem for journalists, not for me. Perhaps one shouldn’t go after these poetries with the genre-triad programme of über-poet Johann Wolfgang Goethe in the back of one’s mind; but that is exactly what Stefan Mesch is tacitly doing when he accuses Ross Sutherland of playing a cat-and-mouse game in his poem ‘Imfinite Lives’ (Mesch says, “only I don’t understand the eureka moment of the poem (or at least the outtake-bartender-beer- bar situation) myself in the slightest and that’s why I’m annoyed by this “Okay I finally get it” at the end of a text that I don’t get, and which is perhaps just written too simply or unclearly for any reader to get it…?”). In Politique de la littérature, Jacques Rancière finds a formula for the “literary misunderstanding” to which I have already referred in my commentary on ‘Nude III’:

This misunderstanding, just like the [political] breakdown, is played out to the detriment of the same paradigm of order, the beautiful life, seen as harmony of the members and functions in an organic whole. This model of the beautiful life is also the paradigm of correspondence and satiety. In this community there can be no names of bodies circulating as excess to actual bodies, no floating and supernumerary names which might be capable of constituting new fictions which would divide the whole and dissolve its forms and functionality. Nor can there be any superfluous bodies in the poem in relation to those necessary for the cohesion of meanings, no physical situations which are not connected to a meaning situation via a certain relationship of expression. (Rancière, The Politics of Literature, p. 58 in Richard Steurer’s German translation, Passagen Verlag, Vienna 2008)

This kind of perspective clearly gives poetry more licence than Stefan Mesch would like it to have. He likes it ambiguous, but not too ambiguous, please, “because poetry lives from open and contradictory meanings, gaps, either-ors; if a line has too many possible readings, it becomes arbitrary; if the words are well-behaved within the literal meaning and all in the right place, it becomes banal”. Namely the poem ‘A Second Opinion’. I have always distrusted titles. In his thorough reading of Gunnar Ekelöf, Norbert Lange has developed a possible way out of the verdict of incomprehensibility: “The particular quality of such a poem – or its darkness, as some would say – is not in transporting certain information of varying degrees of comprehensibility, but more perhaps in the fact that it does not make manifest sense. Instead, the poem makes an emphasis, a sense of urgency, possible, which generates meaning in the first place – not from the words but via or by means of the words.” (http://signaturen-magazin.de/gunnar-ekeloef–xoanon.html) This would then be the end of comfortableness and of difficulty-bashing,

…

A communicator bears a responsibility which is not a small one, because, if I have not completely misunderstood it, this is where, after all, a writer is supposed to be mediated to the German literary and discourse industry. I cannot unfold any frivolity here. Admittedly, Stefan Mesch also mentions positive aspects; but, and I mean this as an open question and not a suggestive one, is what Mesch says perceived as what I take it to be, namely as as hoc thoughts, or as literary criticism? This should not be misconstrued as a demand for shameless advertising for a certain writer, in this case Ross Sutherland; I mean this in a media-critical way. The suspicion of arbitrariness that clings to all collections of ideas cannot be shaken off by the flamboyant collection of ideas of Stefan Mesch either. It is hard to get into disputes over heuristics, as they are after all just preliminary stages for an essay or for maxims and the like. This tends to make the discussion difficult more because it thinks in categories such as “keeping the upper hand”, or “offensive-defensive” and is supposed to make non-committal and retreat possible, finally resulting in skirmishes of a merely rhetorical nature, which do not interest me because I am neither a rhetorician nor a journalist.

…

British poet and activist Sean Bonney writes about “simple anticommunication, borrowed today from Dadaism by the most reactionary champions of the established lies” (‘Letter on Poetics’, in: Happiness – Poems After Rimbaud, Unkant Publishing, p. 64), convinced of having to read Rimbaud via Marx’s ’Capital’ he can’t hope for any applause or even interest from “reading Germany” (Martin Mosebach, a conservative novelist from Frankfurt in Hessen). I suppose there’s a relationship between Ross Sutherland and Arthur Rimbaud, but without the aspects of decadence Bonney has diagnosed in regard to Rimbaud’s last poems. Only a man of great gifts can write a poem like ‘Jean-Claude Van Damme’ at the age of seventeen! The insurrection after a huge disappointment or trauma is more worth my respect than this chatty-chatty-bang-bang of a poetry that is called ”political” by its very own poets, well-behaved ones running from one awards presentation to the next awards presentation. Bonney in contrast describes his situation in London as “contra-legal”: “I ran out of normal life around twenty years ago. Ever since then I´ve been shut up in this ridiculous city, keeping to myself, completely involved in my work. … But now, surprise attack by a government of millionaires.“ (‘Letter’, p. 65) […] I’d really like to hear Ross’ opinion on the following dicta:

I dunno, I´d like to write a poetry that could speed up a dialectical continuity in discontinuity & thus make visible whatever is forced into invisibility by police realism, where the lyric I – yeh, that thing – can be (1) an interrupter and (2) a collective, where direct speech and incomprehensibility are only possible as a synthesis that can bend ideas into and out of the limits of insurrection and illegalism. The obvious danger being that disappeared ideas will only turn up ´dead´, or reanimated as zombies: the terrorist as damaged utopian where all of the elements, including those eclipsed by bourgeois thoughts are still absolutely occupied by that same bourgeoisie. I know this doesn´t have much to do with ´poetry´, as far as the word is understood, but then again, neither do I, not in that way. (Bonney, ‘Letter‘, op. cit., p. 65)

Originaltext

Ross Sutherland: A Second Opinion

Das Herz, das Innerste, als Ort der Unverfügbarkeit, auch als Topos lyrischer Dichtung wird hier verabschiedet. Wurde es in den Zeiten des Petrarkismus schon als Diamant, als kalt und verschlossen (die Zuschreibungen bezogen sich natürlich aufs Herz der Dame), also unmenschlich, jedenfalls nicht zum Aufschwung in dichterische Höhen geneigt, beschrieben, so wird das Herz als Muskel aufgefasst, andererseits wird der romantische Bedeutungsballast voll ausgekostet: Der „ruhelose Derwisch“ steht für diese überkommene Konnotation, ebenso wie die Stare am Hafendamm, der natürlich verfällt, soviel detailgetreue Parodie der Ruinen- und Friedhofsehnsucht der Präromantik (Edward Young, The Complaint or Night-Thoughts on Life, Death and Immortality, 1742ff.) und Romantik (z.B. E.A. Poe, The Raven oder Novalis, Hymnen an die Nacht oder William Blake, The Chimney Sweeper) muss wohl schon sein. Mario Praz Kulturstudie Liebe, Tod und Teufel (1930 in ital. Sprache, 1963 auf Dt. erschienen) ist diesbezüglich noch immer lesenswert.

Es ist wohl so, dass sich sehr traurige Nachrichten (Tod naher Menschen, Beziehungsaus oder scheiternde Ehe, etc.) nur in solch groteskem Szenarium verarbeiten lassen. Das Lachen, das im Halse stecken bleibt, ist besser als jede Depression. Ist das Hypochondrie? Wer das glaubt, hat noch nie getrauert. Das, was sich da als schrulliges Gedicht der Lektüre anempfiehlt ist nicht weniger als die Alternative zur vollständigen Aufgabe. Vielleicht gibt es bessere Bilder dafür, als „ein über den Kleiderschrank gehängter toter Fuchs“? Ich weiß nicht, kann sein (Les Murrays „schwarzer Hund“ wird hoch gehandelt), aber Sutherlands Bild wäre dann trotzdem ganz schön weit vorne.

Und damit es nicht heuchlerisch und eskapistisch zugeht wurde der Form die Aufgabe zugewiesen, das Gewissen des Gedichts zu sein: Der Ton ist zwar nicht threnetisch, nicht klagend, aber die Zweierreihen, das könnten auch Distichen sein, so wär’s auch eine Elegie, für den (in metrischen Dingen) „ungeübten Betrachter“ bloß nicht unmittelbar kenntlich, sondern als Formzitat, die dem Puristen freilich ein Gräuel sind: „Wie wenn jemand ein stilistisches Pastiche verfaßt, nicht eine Mystifikation, die für echt zu gelten hat, sondern etwas, was einen Schimmer verleihen will. […] Was es gibt, sind Reminiszenzen, Anklänge, Umspielungen einer als bekannt vorausgesetzten Tradition, der sich der Dichter nicht direkt anschließen möchte (oder konnte). Solche Formzitate als Andeutungen sind in unserem Jahrhundert beliebt.“ (Leif Ludwig Albertsen, Neueren deutschen Metrik = Germanistische Lehrbuchsammlung, Bd. 55 b, 2. überarb. Aufl., Weidler Buchverlag: Berlin 1997, S. 142f.)

Albertsens These wäre für das 21. Jahrhundert wohl auch zu belegen.

Originaltext

Ross Sutherland: Experiment to Determine the Existence of Love

.

.

Experiment, um die Existenz von Liebe zu ermitteln scheint mir eine ähnlich gelagerte Attacke auf die Kollegen von der konzeptionistischen Zunft zu reiten, wie dies vor ein paar Jahren, ich glaube 2010, ein Gedicht von Andre Rudolph mit dem Gedicht Confessional Poetry tat. Der „ästhetizistische Konsens meiner [Andre Rudolphs, Anm. KA] Generation“ wurde darin angeklagt. Der Sache nach ähnlich harsch, aber mit weniger offenem Visier macht sich Ross Sutherland hier über universitäre Schreibübungen lustig; er selbst lehrt Kreatives Schreiben, weiß also, worüber er spricht. Es ist die Haltung, die seit dem Fin de Siècle bis heute nicht erledigt ist: Leben und Biographie als Input von Kunst zu verwursten; entweder im Namen der Realness/Authentizität/“Realpoesie“ oder der Kunstreligion. Eine Figur der Weltliteratur setzt diesem Kokolores ein würdiges Denkmal: Der ästhetizistische Literat Trigorin aus Tschechows Drama Die Möwe brauchte für einen seiner Romane einen Seitensprung, und verführte darum die Tochter seiner Gespielin. – Die Sprechinstanz in Sutherlands Experiment (die Frage ob es ein alter ego ist, erscheint mir biographistisch, also vordergründig) geht dabei vorderhand systematisch vor, es werden, so geben es die Zwischenüberschriften an, die Regeln der Durchführung und Disputation eingehalten, so wie sie eine akademische Qualifikationsarbeit. Wie wenig abwegig diese Satire auf die Verschulung von kreativen Studiengänge an Universitäten ist, das zeigt ein kritischer Essay von Eric Bennett zum traditionsreichen neokonservativen Iowa Writing Program, dessen Übersetzung ins Deutsche unter dem Titel „Wie Iowa die Literatur plattgemacht hat“ im Juli-Heft des Merkur (Dt. Zeitschrift für europäisches Denken, S. 573-86) erschien. Auch die Bewältigungs- oder Therapievariante von Texten kann nicht als Kunst durchgehen. Die lakonische Aufzählung, die wir unter „2. Apparat“ finden, macht die Sache gerade noch erträglich, eben indem sie nicht larmoyant-privatistisch ausbuchstabiert wird. Das wäre eher etwas fürs geheime Tagebuch; wer die Zeit hat …

.

Auf die Gefahr hin, dass ich Ross Sutherland fürchterliches Unrecht tue: Die Vergleiche mit dem Wahrscheinlichkeitstheoretiker John Venn und Formulierungen wie „das Herz mit Spaghetticode schreiben“ scheinen mir absichtlich gezwungen, wichtigtuerisch bis nerdig-preziös. Es soll ganz offiziell und unumstößlich, auch unumstößlich experimentell sein. Mag ein Seitenhieb auf positivistische Literaturwissenschaft, die das Fach mit quasi naturwissenschaftlichem Instrumentarium im Wettbewerb um Geldmittel aufmotzen will, so steckt doch sicher auch ein Vorwurf an als gezwungen empfundene literarische Verfahren darin, die das Wörtchen ´experimentell´ wie einen Adelstitel führen. Der als experimentell (das Pendant dazu im angelsächsischen Sprachraum scheint ´konzeptionistisch´) verschriene und dafür oft indolent angefeindete Berliner Lyriker Ulf Stolterfoht hat die Klischees und Scheinargumente bereits 2008 in Noch einmal: Über Avantgarde und experimentelle Lyrik aufgelistet und seinerseits zwei Definitionen des Lemmas „experimentelle Lyrik“ angeboten:

.

„Wenn […] von »experimenteller Lyrik« die Rede ist, dann sind damit Texte gemeint, deren Aussage (falls vorhanden) nicht schon vor Beginn des Schreibprozesses feststeht, die also nicht ein vorgegebenes Bedeutungsziel ansteuern oder dieses womöglich entsprechend illustrieren. Freiheit ist immer auch Absichtsfreiheit. So wäre selbst ein Gedicht, das uns vermitteln möchte, dass man nur auf experimentellem Wege: regel- oder klanggeleitet, permutativ, kombinatorisch usw. zu einem haltbaren Ergebnis kommen kann, in diesem strengeren Sinn eben kein experimenteller Text. »Experimentell« soll eine Haltung (Priessnitz) beschreiben, nicht ein Bündel von Verfahren oder einen prall gefüllten Werkzeugkoffer. »Avantgarde« soll heißen: Die Gruppe von Leuten, die solche Texte schreibt.“ (in: BELLA triste, Heft 17, S. 189-198, hier: S. 193)

.

Es geht auch Sutherland darum, diesen Unterschied von Poesie und versifizierter Rhetorik zu zeigen. Experiment oder Protokoll eines Ablaufs, eines brav befolgten Reglements, das um des akademischen Ansehens willen als „Experiment“ bezeichnet wird. Im Stolterfoht’schen Sinne wäre Ross Sutherland als Avantgardist zu bezeichnen. Ob ihm diese Bezeichnung wichtig ist, darf bezweifelt werden; der Dialektik des Experiments ist er sich in jedem Fall bewusst: „Zweifelsohne funktioniert das Experiment in der Theorie.“ Überhaupt scheint sich ein erstaunliches Reservoir an dialektischer Kenntnis auf der Insel gehalten zu haben. Sutherland ist keine Ausnahmeerscheinung; ich nehme nur das nächstgelegene Beispiel eines Poeten, der, wenn auch mit eindeutig neomarxistischem Instrumentarium arbeitend, ebenfalls in ausgreifenden Zusammenhängen denkt und dementsprechend frappierend schreibt: Sean Bonney (http://abandonedbuildings.blogspot.de/) Sutherlands Ton ist freilich populärer als der Bonneys, und womöglich auf ein größeres, nicht zwingend poesieaffines Publikum berechnet, denn die Wurzeln dieser Art Gedichte zu schreiben im Bereich Kabarett oder Lesebühne (http://www.aisle16.co.uk/) sind ebenso unverkennbar. Aristoteles, oder irgendein anderer Barkeeper, sagte: Die Mischung machts.

Originaltext

Ross Sutherland: Jean-Claude Van Damme

.

„Ich halte das Video an“ – Etwas, dass sich als „ich“ bezeichnet, hält das „Video“, als das „ich sehe“ an. Es ist natürlich auch eine ganzer Zeitabschnitt, die Epoche der Video Home System, das letzte Viertel des 20. Jahrhunderts aufgerufen. Der Abschnitt, der mit dem Gang in die Postmoderne, ins postheroische Zeitalter, seinen Abschluss finden sollte.

.

Mit einem Tag im September des Jahres 2001 war es mit dieser Illusion vorbei. Alle Szenarien der Traumfabriken vor 9/11, allen voran diejenigen Hollywoods, wirken bemüht, fantasie- und arglos. Die Trauer- und Traumabewältigung hat eine riesige Manichäismus-Maschine in Gang gesetzt. Diese Katastrophe ist in die Erwähnung eines angedrohten terroritischen Anschlags auf die Freiheitsstatue aus einem Actionfilm mit Jean Claude Van Damme eingeschrieben.

.

Behaviouiristisch ist das Konzept aber nicht: Von wegen, hie war 9/11, jetzt kommt die Medienkritik alles dessen, was Hollywood aufgefahren hat, um die moralische Überlegenheit der westlichen Hemisphäre über die Achse des Bösen zu bekräftigen. Wenn mich nicht alles täuscht wird im Gedicht Univeral Soldier mit Jean Claude Van Damme, als popkulturelle Referenz hergenommen, dies nachgerade des Settings wegen: Eine umgekommener Kriegsheld wird reaktiviert und als Killermaschine eingesetzt, die sich allerdings gegen das Killerprogramm stellt. Auf diesen Film scheint mir der „Perimeter“, ein markantes Accessoire der Cyborgs in Roland Emmerichs Film hinzuweisen.

.

Aktuelle Drohnenhorrorszenarien kann darin erblicken, wer will. Universal Soldier kam Anfang der 1990er in die Kinos und gehört wahrscheinlich zur Fernsehsozialisation eines Teenagers (Ross Sutherland ist 1979 geboren) dazu, ebenso wie zur literarischen Kunst nicht nur die Intertextualität (nicht selten als Distanzwaffe eingesetzt), sondern selbstverständlich auch Intermedialität, wo Kompetenz jenseits von metrischem Knowing-how, literarturtheoretischen und –geschichtlichen Kenntnissen. Natürlich ist es eine schmerzhafte Bewusstmachung von Ideologie – ganz im Sinne von Žižeks The Pervert Guide to Ideology. Die „Wand aus Fernsehschirmen“ ist ein, beinah altmodisches Sinnbild, für die konsumistischen Zähmungen und Zurichtungen. Das Niederknien vorm Fernseher verweist, über den konkreten Anlass hinaus, auf die Verheerungen durch massenmediale Herrschaftspraktiken (s. stattgehabte Brasilien-WM), genauso wie die autoritär-martialische Vater-Sohn-Beziehung; es bleibt auch sehr ungewiss, ob sie nachher umgekehrt wird. Man hofft es, und befürchtet Defätismus für den Fall, dass nicht …

.

Man macht es sich oft zu leicht, indem man didaktischen Gedichten, Sutherlands Gedicht ist so eins, ihre belehrende Absicht vorhält; hier: Dass es in Ordnung sei zu unterliegen, zumindest manchmal. Über diese hemdsärmelig vorgetragene Moral hinaus, werden wir in Kenntnis gesetzt, wie wir außerdem kommunizieren sollten, und über welche Gegenstände wir Kommunikation steuern sollten: Nicht als cleverer PR-Manager in eigener Sache, der auf Biegen und Brechen versucht, ein Alleinstellungsmerkmal herauszuarbeiten und ein Image zu pflegen, sondern als ein Kommunikator, der über einen kulturelle Fundus und erworbene Praktiken und Fertigkeiten (z.B. Medien- und Kommunikationskompetenz) verfügt, die es ihm erlauben, ein möglichst breites Publikum für eine Kommunikation zu begeistern, die angeblich ein Angebots-Nachfrage-Problem hat: Poesie. Poesie ist Kommunikation, also potenziell auch Massenkommunikation. Am anderen Ende ist sie ein bloßes Medium zur Schaffung sozialer Distanz. Kirschkernweitspucken böte sich dafür genauso gut an wie Helme stapeln, Orden sammeln oder zivilgesellschaftliche Debattierwettbewerbe oder etwelche Längenvergleiche (Vgl. https://www.youtube.com/watch?v=Bybm2nh02X4).

.

Wenn ich nicht vollständig irre, und Ross Sutherland mit popkulturellen Implikaten (Actionfilme, Fantasyfilme, Science Fiction) bloß kokettieren sollte, dann strebt er eine medienwissenschaftlich beratene Poesie an. Poesie von vergleichbar intermedialer Affinität befördern in der BRD heute u.a. Richard Duraj (http://karawa.net/autoren/richard-duraj), Crauss., Simone Kornappel und Georg Leß, die drei Letztgenannten erteilen in der Metonymie-Anthologie (Verlagshaus J. Frank, 2014) ausführlich und aufschlussreich über ihre einschlägigen Poetiken Auskünfte. Kornappel zum Raum und Visualität des Gedichts, Leß zur Verbindung von Poesie und Horrorfilm., Crauss. zu fotografischem und elegischem Sehen in seinen Gedichten, dies im Gefolge von W.G. Sebalds Roman Austerlitz und seinen eigenen Überlegungen zur Entwicklung von Popkultur in Motoradheld (Ritter Verlag, 2009). Da kommt was zusammen. Hoch die intermediale Internationale!

Originaltext

Ross Sutherland: Richard Branson

Das Jahr 2009 wird erwähnt, mit dem Wissen um das Geburtsjahr des Verfassers, können wir sagen: Als er dreißig Jahre alt wurde – das Klischee verlangt eine Art Bilanz des Künstlers als nicht mehr ganz so junger Mann – beschenkte ihn ein nicht näher genanntes ´du´ mit einem 20-Rand-Schein; wir dürfen vermuten, dass es sich um Richard Branson handelt, sicher können wir nicht sein. Im übrigen darf mit dem gleichen Recht vermutet werden, dass Ross Sutherland mit ´ich´ nicht sich meint. Gedichte sind Gedichte und keine Autobiographie, auch wenn einige Autoren genau damit spielen und tatsächliche Erlebnisse exakt abbilden; ein prominentes Beispiel für solche stark autobiographische Ausrichtungen der eigenen Poetik, die Extremerfahrungen (Drogenexzesse oder Erfahrungen extremer Gewalt ins eigene Schreiben einbeziehen) sind Charles Bukowski (http://www.bukowski-gesellschaft.de/) oder die Spoon Jackson (http://realnessnetwork.blogspot.de/).

Mir ist klar, dass solche Auftritte, ein junges, zumeist mittelständisches Publikum zu faszinieren vermögen. Die oftmals mit junger Dichtung verwechselte Poetry Slam Szene (vgl. z.B. die Doku über einige Protagonisten der Slamszene mit dem augenzwinkernd martialischen Titel Dichter und Kämpfer; http://www.dichter-und-kaempfer.de/) wählt ihre Themen zielgruppengerecht >lebensnah<, die Bühnenshows sind rhetorisch perfekt, aber eben recht überraschungs- und temperamentarm, eben: nicht unbedingt poetisch, sondern auf schnodderig-urban getrimmt.

Metrische Wagnisse oder überhaupt formal Innovatives sucht man auch in diesem Gedicht von Ross Sutherland vergebens. Und doch: Ein solcher Text, bei einem Poetry Slam vorgelesen, brächte dem Slammer schwerlich Applaus. Hier wird keine Zustimmung erheischt, kein Abnicken. Niemand wird gedisst; und doch ist es keinesfalls langweilig oder zahm – im Gegenteil! Ich gehe noch einen Schritt weiter: Es ist das warmherzigste Gedichte, das ich seit langem gelesen habe. Richard Branson, benannt nach dem Milliardär und Philanthropen und Abenteurer dieses Namens, ist ein Gegenentwurf zu Jean Claude Van Damme, das beginnt bei kleinen Details, wie der Farbgebung. Im Van Damme-Gedicht ist /rot/ dominant gesetzt (Explosion, Blut), das Branson gewidmete zeichnet die Motivkette namentlich oder indirekt in grün (Aurora borealis, der grüne Oger Shrek, Jesus Green), das Gedicht endet wortwörtlich mit einem grünen Schimmer. Die Lesart, dass es sich bei Branson, im Gegensatz zu Van Damme um einen echten Held handelt, scheint mir näher zu liegen, als eine andere Lesart: Ein Spottgedicht auf den Kapitalisten Richard Branson, der sein Image durch milde Taten aufbessert. Branson investiert in grüne Energien und tut sich als Haischützer hervor; die Figuren, die Van Damme (bloß!) gemimt hat sind nicht als Umweltschützer, sondern als Einzelkämpfer aufgefallen, der alles kurz und klein schlägt. Bei Branson geht das Gut-Böse-Schema nicht ohne weiteres auf. Natürlich könnte man in ihm einen Vertreter der Oberschicht erblicken, die in England mit nach ihren grünen Gummistiefeln die ´Green-Wellie-Brigade´ geschimpft wird. In dieses Raster passt Branson nur bedingt: Statt standesgemäßen Freizeitbeschäftigungen nachzugehen, wie etwa dem Tothetzen von Füchsen, steckt der Superreiche, der sein Geld u.a. mit Virgin Records gemacht hat, Geld, Zeit und Aufwand in etliche Rekordversuche: Heißluftballonfahrten, Tiefseetauchen.

Ein widerständiges Moment wird an der Namenswahl „Shrek“ deutlich. Natürlich ist der Held des Animationsfilms gemeint. Ein anderer Shrek wird aber, in Verbindung mit der Erwähnung des Frisurenkonservatismus von Milliardären sicher auch gemeint sein: Im Jahr 2004 wurde das berühmteste Schaf Neuseelands, Shrek, nach langem Widerstand und erfolgreichen Ausbrüchen aus den Pferchen geschoren. Es kamen 27 kg Wollen zusammen! Dieses Schaf wurde auch zur Inspiration für neuseeländische Kinderbücher. Das Land ist für seine Schafzucht berühmt (http://www.welt.de/vermischtes/kurioses/article13416639/Shrek-Neuseelands-beruehmtestes-Schaf-ist-tot.html). Das Spiel mit Branding und Markennamen und Image will verblüffen und Konsumgewohnheiten zumindest zum Thema machen. Die Vorgänge in Neuseeland sind aufgrund des Zugehörigkeitsgefühls qua Commonwealth für die britischen Inseln relevant (http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3680627.stm).

Um Realness geht es in Richard Branson nicht, sehr wohl aber wieder um Ideologiekritik, vorgetragen (und das ist zeitgemäß und eben nicht sozialromantisch und rechthaberisch) als Medienkritik, allerdings nicht theoretisch und wohlerwogen, sondern als Polemik, als Attacke auf verfestigte Seh- und Wahrnehmungsgewohnheiten: „Unmöglich, auch nur einen von ihnen anzufeuern.“ Wenn ein Gedicht den Namen einer realen Person trägt, handelt es sich konventioneller Weise um eine Eloge oder eine Elegie; zumindest war das im 20. Jahrhundert noch so die Regel, als opportunistische Barden auf die jeweiligen politischen Machthaber und andere Mäzene Hymnen anstimmten oder aber, das wohl eher aus freien Stücken, Wehklagen auf Verstorbene zu Papier brachten. Rainer Maria Rilkes Elegie Requiem für Wolf Graf von Kalckreuth (1908) wäre eine prominentes und typisches Beispiel; genauso die diversen Oden auf Hitler von Agnes Miegel oder Gertrud Fussenegger (vgl. Peter J. Brenner, Literarische Beutekunst. Traditionszusammenhänge nationalsozialistischer Lyrik. In: TEXT + KRITIK – Zeitschrift für Literatur, Heft 1, München 2007, S. 63-80.) oder auf Stalin, z.B. von Johannes R. Becher, der von 1959 bis 1993 Namenspatron des Instituts für Literatur in Leipzig war. Sutherlands Gedicht ist weder Elegie (Richard Branson weilt noch unter den Lebenden), noch Eloge; dazu ist die in zwei Verse gebrochene Sentenz („Eines Millionärs Haartracht/ bleibt der Ära verhaftet, in der sie ihr erstes Geld gemacht haben.“) zu offensichtlich spöttisch. Diese Sentenz verweist auch auf das Image von Branson, der trotz all seines Umweltengagements als Kind der Thatcher-Ära gilt und dessen unternehmerisches Auftreten im Gefolge des Ablebens von Nelson Mandela Anlass für harsche Kritik bot (http://www.huffingtonpost.co.uk /2013/12/06/sir-richard-branson-nelson_n_4396439.html), darauf spielt die Erwähnung des 20-Rand-Scheins an, der „verausgabt“ wurde; diesen Geldschein ziert ein Konterfei Mandelas.

Möglich, dass Sutherland den hemdsärmelig auftretenden Branson in Cambridge getroffen hat, und dieser ihm tatsächlich einen Geldschein als Glücksbringer überreicht hat, viel Sympathie dürfte dann nicht geblieben sein. Andererseits kann politische Poesie aus Großbritannien um einiges expliziter, temporeicher und trotzdem extravaganter ausfallen, das habe ich im Mai 2011 bei einem Auftritt erleben dürfen (http://vimeo.com/66266690). Es scheint mir aber eher ein Hinweis auf eine Hochachtung gegenüber Sutherlands gegenüber Richard Branson zu sein, dass er nicht voll vom Leder zieht. An Beißhemmung leidet Sutherland nicht.

Originaltext

Ross Sutherland: Infinite Lives (Try, try, try again)

Eine Fortschreibung des Gedichts Jean Claude Van Damme, das ebenfalls an Medienkindheit andockte. Kindliche Allmachtsphantasien werden persifliert und mit einem realen Unfall, einem Autounfall gegengeschnitten. Es wird nicht klar, und soll auch unklar bleiben, ob dieser Autounfall, bei dem sich das Opfer im Flug nach draußen mit einem in ein Glas ausgeschenktes Bier vergleicht, das, in Westernmanier, über eine Theke fliegt, bis es entweder über den Rand der Theke hinausschieß, auf den Boden fällt und zerbricht, oder von der Hand des durstigen Kunden unendlich lässig aufgefangen und zu Munde geführt wird. Andere Namen verweisen ebenfalls in Richtung Kindheit: Das Yorkie Osterei (das Überraschungsei ist kein echtes Pendant dazu), die Großmutter, Ferienaufenthalte mit den Eltern auf französischen Campingplätzen.

Eine durchaus mögliche Lesart ist die einer herbeigewünschten Katastrophe, die dann tatsächlich eingetreten ist; ein schrecklicher Autounfall, die für die Sprechinstanz beinahe tödlich endete, auch das abrupte Ende eines Kindheit; ein Trauma, dass auch der Suff nicht beheben konnte.

Der Kontrast von wirklicher Welt und inszenierter Welt stellt auch hier das Gerüst des Gedichts bereit. Erneut haben wir das Formzitat, die Pseudodistichen, wie schon in eine zweite Meinung.

Was mich an Ewige Leben wie auch zuvor an Eine zweite Meinung unmittelbar anspricht ist der Versuch, die Leserin und den Leser an einer traumatischen Erfahrung teilhaben zu lassen, aber eben nicht in Form eines larmoyanten und emotional erpresserischen Krisentexts mit allerlei zusammengetragenen erschütternden Details. Ich denke auch ein Leser, dem explizite Traumen in der Kindheit, Jugend erspart blieben, wird sich an kindliche Allmachtsvorstellungen erinnern – und wie sie jäh, oft genug banal, endeten. Insofern ist Empathie der sprechenden Instanz gegenüber in jedem Fall möglich. Der Pointe „Endlich hab ich’s raus“ wird ein Leser typischerweise mit zwei Reaktionen begegnen: „Schön für dich!“ oder „Wer spricht da? Was ist da los, verdammt?“

Meine persönliche Erfahrung sagt mir, dass die letzte Frage schon das Terrain der Empathie betritt und nicht nur kognitiv gesteuert ist und indolent und schnöde nach der Verständlichkeit von Kunst fragt, und sie damit einfordert.

Erinnerungsfetzen, die in eine autobiographische Rhapsodie überführt werden, dass hat – sollte jemand fragen – übrigens etwas waschecht Lyrisches. Die Tonlage ist wie diejenige von Eine zweite Meinung elegisch. Die ´nature morte´ erinnert an barocke Vanitas-Symbole, die ein Echo in den Fleurs du mal von Charles Baudelaire fanden, genauso wie in den Illuminations des poetischen Wunderkinds Artur Rimbaud; Sutherland bezeichnet sie als „französische Campingsplätze“, das ist viel weniger despektierlich als es zunächst scheint.

Originaltext

Ross Sutherland: Zangief

Was soll denn diese Spielzeugwelt schon wieder? Auch das Spiel mit Klischees wirkte im ersten Moment etwas zu vordergründig. Eine Teilbereich der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft bezeichnet sich als Imagologie und hat es sich zur Aufgabe gemacht, nationale Stereotypen zu untersuchen, insofern sie in literarischen Texten auftauchen (einen ersten Überblick gewährt ein Aufsatz von Michail I. Logvinov im philologischen Fachblatt Das Wort, http:// www.daad.ru/wort/ wort2003/Logvinov.Druck.pdf). In Gründungszeiten der Disziplin, Ende des 19. Jahrhunderts, wurde noch qua Untersuchung literarischer Texten nach dem Charakter von Nationen gefahndet; nationalistische Betrachtungsweise sei einem „supranationalen Standpunkt“ des Fachs gewichen. Wie sehr diese Betrachtungsweise der akademischen Einhegung verhaftet ist, das zeigt die Auswahl des Mottos von Zangief. Sutherland verwendet als Motto das Profil der Videogame-Figur des russischen Hünen Zangief aus der Zeit der Super Nintendo Entertainment Systeme, einer frühen Form der Spielekonsolen zum privaten Daddeln jenseits der Videogame-Automaten in Spielehallen. Es wird, kurz gesagt, das Bild des barbarischen Russen gezeichnet, der aus Übermut mit Bären ringt, und auf sehr einfache aber effektive Weise wird diese Propaganda entlarvt: Indem so ein Kampf mit Zangief zuende gedacht wird, und hineingerechnet wird, dass der Bär das Nationalsymbol Russlands ist. Die Frage, die das Gedicht stellt, lautet: Warum sollte ein patriotische Russe mit einem Bären ringen, der doch sein Land symbolisiert, und den er töten müsste, um den Kampf zu überleben? Wie würde er sich hinterher fühlen? Die Antwort darauf: Es wäre eine Tragödie. In diesem Gedicht, ist der Kalte Krieg, der 1991 mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion sein Ende fand, noch nicht zuende: „Er [Zangief] blutet, bis er diese Sterne wiedersieht.“

Zangief ist im Gedicht von Ross Sutherland ebenfalls metonymisch. Aber ist das Gedicht ein Spiel?

Eine erste Antwort darauf jenseits der vermuteten Ebene. verweist uns die Motivkette Kinderspielzeug und Medienkindheit, die mehrere Gedichte Sutherlands verbindet auf etwas viel elementareres und sehr trauriges, auf das schon Henri Bergson in Le rire (dt. Das Lachen. Ein Essay über die Bedeutung des Komischen, übersetzt von Roswitha Plancherel Walter. Hamburg 2011) hingewiesen hat: Der Verdrängung des ´Homo ludens´ und damit verbunden der Fähigkeit, verblüfft zu sein. Bergson zufolge, und ich glaube er meinte das völlig ernst, sterbe der Mensch, wenn er auf natürlichem Wege sterbe, daran, dass er nicht mehr lachen können, weil er die Initiationsszenen vergessen habe, Bergson macht diese Initiation an bestimmten Spielzeugen fest: Springteufel, Hampelmann, u.a.

Friedrich Schiller verband mit seinem Programm einer ästhetischen Erziehung die Maxime, dass der Mensch nur dort frei sei, wo er spiele – dabei konnte er nicht an Spielkonsolen denken und wohl auch nicht an Spielsucht und an das, was die Bewahrpädagogik noch im 20. Jahrhundert als negative Medienwirkungen mit aller Gewalt der Justiziabilität zuführen und zensieren wollte.

Vielleicht ist gerade die Poesie, die von Menschen mit Realitätssinn, den „wirklich praktischen Leuten“ (Christian Morgenstern, Palmström) gern als kindische Zeitverschwendung und Zeitvertreib für arme Schlucker bezeichnet wurde und wird, die beste Möglichkeit, sich die eigene Kindlichkeit und Empfindlichkeit zu bewahren. Ist das sentimentaler Quatsch, oder sogar Eskapismus? Elke Erb, die Grande Dame der experimentellen Lyrik hierzulande, dekretierte mit Blick auf ihr Buch mit dem Titel Sonanz (vielleicht aber mit Blick aufs gesamte Spätwerk) in einem Gespräch mit der Literaturkritikerin Dorothea von Törne: „Es ist Leben, konkret, nicht Spielerei!“ (http://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article122399491/Es-ist-Leben-konkret-nicht-Spielerei.html). Die Lektüre einiger Gedichte (Jean Claude Van Damme, Ewige Leben, Zangief) von Ross Sutherland hat mich in meiner Abneigung gegen dieses Erb’sche Verdikt bestärkt – aller meiner Sympathie ihrem Werk und sogar ihrer Persönlichkeit zum Trotz. Ich empfinde es, doch, als ganz und gar entlastend, dass Poesie keinen Berufszweig bezeichnet – und per se eine Zugehörigkeit zum Establishment ausschließt; das schließt auch sämtliche Selbstverteidigungsmaßnahmen ein. Eine solche Herangehensweise spart immens Energie und Würde. Ich glaube auch, dass es der Integrität eines Künstlers durchaus dienlich ist, Menschen zum Schreiben zu bringen und sie zur Kreativität zu ermutigen, wie Ross Sutherland das tut (http://www.rosssutherland. co.uk/main/education). Man muss dazu nicht ranschmeißerisch und schema-f-mäßig vorgehen wie – Bob Ross mit seiner Sendung The Joy of Painting.

Originaltext

Ross Sutherland: Nude III

Hier werden Fakten angeführt, die wie erfunden klingen. Von der Existenz eines Kniffel-Instituts wusste ich nichts; es gibt sogar ein Welt-Kniffel-Institut (http://yahtzeemanifesto.com/wyi.php), kniffelig ist auch die Schule der Gebrochenen Hälse in Toronto. Vielleicht ein volkstümlicher Ausdruck? So wie die ´Goldelse´, die ´schwangere Auster´, das ´Knie´, usw. in Berlin. Da gibt es außerdem ein dubioses Institut, das aber mit Kniffel nicht gerade viel am Hut hat (http://thebethleheminstitute.org/) und auch nicht in Bethlehem steht, sondern in Minnesota – immerhin in der Nähe von Toronto! – Die Konfusion, die Sutherland für diejenigen angerichtet hat, die sich nicht in ihrer Freizeit als Jäger und Sammler des Seltenen betätigen, angerichtet hat.

Die Konfusion ist also nicht gerade klein. So wie im Branson-Gedicht über die Nennung des Malers Rothko wird auch hier eine Farbsymbolik angeboten: Sepia, verknüpft mit einer teils realistischen Inszenierung (die Azubis mit schlenkernden Armen im Licht der Straßenbeleuchtung), teils surrealistisch dargeboten (Sepiaton der Straßenbeleuchtung) und im letzten Vers schließlich zu einer Synästhesie geführt. „Warteschleifenmusik des Himmels“ klingt indes nicht nach dem endlich gefundenen hohen Ton. Es klingt nach einer Liebe zum Zusammentragen von Details. Akademikern ist das ein Gräuel, Ross Sutherland, ist, wissentlich oder unwissentlich, Mediolge. In seiner 2000 erschienen Introduction à la Médiologie (dt. Einführung in die Mediologie, übersetzt von Susanne Lötscher. Bern u.a. 2003) gibt einer ihrer Vordenker, der politische Aktivist und Medientheoretiker Régis Debray in Auseinandersetzung mit dem Slogan ´The medium ist the message!´ von Marshal McLuhan veranschaulicht die Affinität des Mediologen zur Kunst folgendermaßen:

„Ein Mediologe empfindet eine ganz besondere Affinität zu Kunstdingen, weil die Kunst die technischen Vermittlungen in den Rang der Kultur erhebt. Kunst ist von Natur aus Bastelei. Sie tendiert zum Objekt und liebt den Kleinkram […]. Spontan hylemorphisch, das Übersinnliche ins Sinnliche einschmelzend (Hegel), das Innere (die Emotion, das Gefühl des Schöpfers) nach außen bringend oder das Äußere (die Seele einer Landschaft, die Melancholie einer Kaffeekanne) verinnerlichend, ist die Kunst am ehesten in der Lage, das Willkürliche der idealistischen Abgrenzungen (Seele/Körper, Subjekt/Objekt, Form/Materie usw.) zu entlarven. Das ist der Bereich, in dem die Trennung Medium/Botschaft oder Technik/Symbolik am fragwürdigsten ist (der Kupferstich ist ein technisches Medium, ein Stich von Dürer eine ästhetische Botschaft). Dieses Getrennte zusammenzufügen bereitet noch immer Kopfzerbrechen, davon weiß der Bildhauer, ´animal technicien´ schlechthin und jahrhundertelange durch die Sprachkünste drangsaliert, ein Lied zu singen. […] Ein Kunstwerk ist dann gegeben (beim Geiger wie beim Zeichner), wenn das Instrument vergessen, überholt, […] zum Verschwinden gebracht wird. Dann wird man sagen, es sei ein weiter Weg von der Herstellung zum Stil, Technik sei eigennützig, sie ziele aufs Nützlich ab, während die Kunst uneigennützig und ihre Bestimmung ohne praktischen Zweck sei. […] Diese abgedroschenen Gegensatzpaare [Kunst vs. Technik, Anm KA] galten während der gesamten Zeit der Akademie, aber in der Epoche der Techno-Musik und der Techno-Kunst […] sind sie überholt.“ (Einführung in die Mediologie, S. 78)

Der entlarvende Gestus Sutherlands war schon mehrmals gezeigt worden, ebenso seine Affinität zu allerlei Bedeutungshöfen des Spielerischen. Hier scheint der medien-konsum-ideologiekritische Aspekt etwas weniger im Vordergrund zu stehen, wenngleich das Bentham’sche Panoptikum als Präfiguration des totalen Überwachungsstaats, wie das 20. Jahrhundert ihn gesehen hat, unverkennbar im Bild des Reptilienhirns vorhanden ist, so überwiegt hier doch die programmatische Absicht, Auskunft über die eigene Poetologie zu geben. Das Gedicht gehört zum Eröffnungsteil eines zwölfteiligen Zyklus (http://www.rosssutherland.co.uk/main/book/twelve-nudes). Die Figur auf dem Cover könnte von Alberto Giacometti gefertigt sein; naheliegend ist aber auch ein Gemälde von Otto Dix aus dem Jahr 1930 mit dem Titel Melancholie (http://bildwerk.tumblr.com/post/10800860683/otto-dix-melancholie-1930-137-x-98-cm-oil-and).

„Dieses Werk kündigt sich aufgrund seines Titels als eine Allegorie der Melancholie an. An die Tradition der Vanitasbilder anknüpfend, erinnert ein zu Füßen eines Stuhls liegender Schädel an den vergänglichen Charakter des Lebens auf Erden. Im Mittelpunkt sieht man eine Gliederpuppe von hinten, die aus einem Fenster blickt, das sich auf einen in der Dämmerung beunruhigend rot gefärbten Himmel öffnet. Eine nackte junge Frau [… ] drückt mit ihrer Hand die Gliederpuppe in einer Mischung aus Trägheit und Selbstsicherheit gegen das Fenster zurück. […] Dieses 1930 gemalte Bild markiert einen Wendepunkt im Schaffen von Otto Dix. In einer Zeit, in der Deutschland eine tiefe Krise erlebt, […] bevorzugt der Künstler mehr und mehr allegorische und biblische Sujets. Es handelt sich dabei aber weniger um einen Rückzug des Künstlers in einen Elfenbeinturm, als vielmehr um ein Mittel der indirekten Warnung.“ (Ausstellungskatalog, herausgegeben von Jean Clair zur Ausstellung Melancholie. Genie und Wahnsinn in der Kunst vom 7.2. bis 17.5.2006 in der Neuen Nationalgalerie Berlin, S. 488

Ross Sutherland, das lässt sich an diesem Gedicht besonders anschaulich beobachten, ist ein Autor von Warngedichten. Sie sind von eindeutig saturnischem Ursprung, also schwermütig, zuweilen auch schwerfällig. Das unterläuft ihnen aber nicht, sie sind mit voller Absicht so – und bei einer Koketterie mit Insignien der Melancholie belässt Sutherland es auch nicht. Als Beleg für seine Erläuterungen zum „literarischen Missverständnis“ im Zuge seines Essays Politique de la littérature (dt. Politik der Literatur, übersetzt von Richard Steurer. Wien 2008) kommt der Philosoph und Ästhetiker Jacques Rancière auf Flauberts und Proust detailversessenen Schilderungen zu sprechen; die er mit einigen Überlegungen zum Zensus, zur Revolution von 1848 und der Doppeltdeutigkeit des Wortes „Missverständnis“ im Französischen vorbereitet hat. Diese Überlegungen zu Autoren des französischen Litreaturkanons lassen sich auch auf die Gedichte, besonders aber auf das vorliegende Gedicht aus dem Zyklus Twelve Nudes, von Ross Sutherland übertragen:

„Das [literarische] Missverständnis wird […] wie das [politische] Unvernehmen zum Schaden desselben Paradigmas der Ordnung ausgeübt, des schönen Lebewesens, aufgefasst als Harmonie der Gliedmaßen und der Funktionen in der organischen Ganzheit. Diese Modell des schönen Lebewesens ist auch ein Paradigma der Korrespondenz und der Sättigung: Es darf in der Gemeinschaft keine Namen-von-Körpern geben, die als Überschuss von realen Körpern zirkulieren, keine schwebenden und überzähligen Namen, die fähig wären, neue Fiktionen zu konstituieren, die das Ganze teilen und seine Form und seine Fiktionalität auflösen würden. Und es darf auch im Gedicht keine überzähligen Körper geben in Bezug darauf, was die Zusammenfügung der Bedeutungen nötig macht, keine Körperzustände, die nicht durch ein bestimmtes Ausdrucksverhältnis mit einem Bedeutungszustand verbunden sind.“ (Politik der Literatur, S. 58)

Zur Erzielung genau dieses Überschusses bieten sich Verfahren an, die unabhängig voneinander Lewis Caroll (Alice in Wonderland) und Christian Morgenstern (Galgenlieder) entwickelt und verfeinert haben. Von wenigstens einer dieser Quellen profitiert auch die Literatur von Sutherland. Morgensterns Galgenlieder wurde durch die Übersetzung von Max Knight auch im angelsächsische Sprachraum eine breitere Rezeption zuteil, das erste Galgenlied, das Knight ins Englische übertragen hat, nähere Informationen dazu gewährt die Morgenstern-Biographie von Jochen Schimmang (Residenz, 2013, S. 150-153) war Der Lattenzaun.

Es war einmal ein Lattenzaun,

mit Zwischenraum, hindurchzuschaun.

Ein Architekt, der dieses sah,

stand eines Abends da –

und nahm den Zwischenraum heraus

und baute draus ein großes Haus.

Der Zaun indessen stand ganz dumm,

mit Latten ohne was herum.

Ein Anblick gräßlich und gemein.

Drum zog ihn der Senat auch ein.

Der Architekt jedoch entfloh

nach Afri- od- Ameriko.

(Christian Morgenstern, Alle Galgenlieder. 1.-20. Tausend. Berlin 1932, S. 54)

Foto: (c) Sascha Kokot

Profi-Leser

Geboren 1979 in Völklingen. Studium der Kommunikations- und Medienwissenschaft in Greifswald und Leipzig (M.A.); Absolvent des Literaturinstituts in Leipzig. Neben Veröffentlichungen von Poesie, Prosa, Übersetzungen in Schreibheft, Neue Rundschau, Randnummer, Edit, Idiome hat Urs Engeler 2010 und 2012 Poesie, die herzallerliebste Meinungsforscher wahlweise „verschroben“ oder „dekadent“ finden, als Roughbooks verlegt. Der nächste Teil der sTiL.e-Trilogie wird 2015 bei Luxbooks publiziert. Konstantin Ames wurde für sein Schaffen mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit einem Künstlerstipendium im Centro Tedesco di Studi Veneziani und einem Alfred-Döblin-Stipendium der Akademie der Künste; er ist Mitherausgeber des Magazins Karawa.net und lebt mit seiner Familie in Berlin-Kreuzberg.

Jeder Dichter – für Dichterinnen spreche ich nicht, das können die selbst – hat ein Lieblingsbuch: Ich schätze über alles „Die Galgenlieder“ von Christian Morgenstern. Sowas wird nur einmal in 500 Jahren geschrieben. Wer das Buch nicht mag, gehört zu den „wirklich praktischen Leuten“. Die Auflage von 1932 war 20.000 Exemplare stark. Die „Galgenlieder“ waren das letzte Buch des liberalen Bürgertums, als es noch existierte; als es noch mehr Leute mit Humor gab. Morgenstern hasste die bürgerliche Klasse insgesamt; dafür liebte sie ihn stürmisch und unglücklich.

Ich lese Bücher nicht, sie lesen mich beim Denken. Es gibt irgendwann aber einen Konflikt zwischen Lese- und Schreibzeit. Deshalb studiert der Mensch vier bis fünf Jahre. Es gab in meinem ersten Uni-Semester Germanistik in Greifswald eine Mitstudentin, die furztrocken behauptete, ein Wunderkind zu sein, sie wollte lieber nicht zu viel und nicht zu viele kanonische Texte lesen – man würde ja sonst so beeinflusst oder verunsichert, das würde den eigenen Stil verwässern. Selten so gelacht. Stile sind Stil immer vorzuziehen, und da kann Lesen schon enorm hilfreich sein. Lesen war immer schon nonkonform und die Leute, die sowas machten, wurden auf das Niveau von Tieren (Bücherwürme) gedrückt, verbrannt usw. — Eine Liebeserklärung an Bücher und Leserschaft stammt von Raymond Bradbury: “Fahrenheit 451”.

Hier bin ich auf Gerüchte meiner Eltern angewiesen: L-lchhhddd. Klingt wie ein sehr deutsches Märchen. Mein erstes Wort habe ich allerdings in Saarlouis gesprochen; und dort ist einfach jedes Wort wahr, wenn auch etwas kompliziert. Licht.

Denke ich daran, dass die Leute auf die Straße gingen, wenn Peter Handke den Literaturnobelpreis erhielte! Berlin riecht. Ich merke gerade, dass ich die Stadt ganz gern mag.

Ich hatte in der Oberstufe – endlich! – einen guten Deutschlehrer; sehr viel Glück gehabt. Hat mit uns Morgenstern, Konkrete Poesie, DADA (statt Naturlyrik) gelesen, das hat mich zum Schreiben angestiftet und ermutigt.

Foto: (c) gezett.de

Willkommen in der analogen Welt…

Nach einer mehrmonatigen Laufzeit des Projektes ¿Comment! Lesen ist schreiben ist lesen verlagerte sich am gestrigen Abend der Schauplatz Comment-Blog in das Literaturhaus lettrétage in Berlin-Kreuberg. Die meisten Teilnehmer_innen begegneten sich nun erstmalig außerhalb der digitalen Welt. Aus dem Namen, den man immer wieder in den Kommentaren gelesen hatte, wurde eine Person. Aus Kommentarantworten wurden Gespräche.

Für die Auftaktveranstaltung des Projektes gestaltete Kuratorin Simone Kornappel eine Rauminstallation, die den Übergang von der digitalen in die analoge Welt gestalterisch aufgriff. Betrat man die lettrétage, fand man sich in einer Zwischenwelt aus Text, Wort und Materialität wieder. Die Wände waren gefüllt mit tausenden Post-Its, sowohl handgeschrieben als auch gedruckt in verschiedenen Schrifttypen.

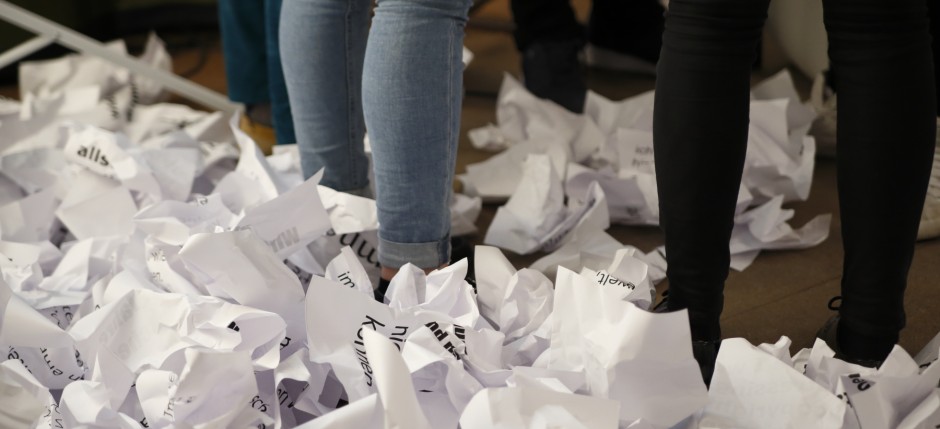

Auf dem Boden lagen zu Haufen geschichtete zerknüllte Papierberge. Gelöschte Posts?

An zwei Leinwänden waren jeweils eine live Twitter-Session und eine Diashow der im Projekt entstandenen Fotografien und Zeichnungen von Schülerinnen und Schülern abgespielt. Zu Beginn der Performance wurden Audioaufnahmen, ebenso Ergebnisse des Projekts, eingespielt.

Post-It: Hypertext? What is this? I’ve seen it on tumblr.

Neben dem schottischen Dichter Ross Sutherland saß auf der Bühne der Schriftsteller Konstantin Ames, der Sutherlands Gedichte für comment übersetzt hat. Im ersten Teil der Lesung lasen beide nacheinander ihre Versionen von Jean-Claude von Damme, Experiment to Determine the Existence of Love sowie Zangief. Aufmerksam hörte Sutherland dabei den deutschen Versionen seiner Gedichte zu, schmunzelte an einzelnen Passagen. Sympathisch löste er zudem vor dem Vortrag einige Fragen auf, die sich die Schüler_innen in ihren Kommentaren zu seinen Gedichten gestellt hatten. Jean-Claude von Damme sei entgegen einiger Annahmen kein Gedicht über Sutherlands Vater, sondern durch den Film Streetfighter inspiriert. Er erkundigte sich auch, wer die Videospielreihe eigentlich kenne. Ein paar Arme hoben sich.

Nude III, A second opinion, Infinite Lives (Try, try, try again) wurden zudem um zwei Google-Translations-Versionen, auch hier wieder deutsch und englisch, ergänzt. Simone Kornappel und Catherine Hales haben in mehreren Schritten Sutherlands Gedichte von Google “manipulieren” lassen. Die Ergebnisse erlauben an vielen Stellen die Zuordnung zu ihrem Original. Begeisterung lösen jedoch vor allem jene Passagen aus, in denen Google unkonventionelle, innovative Bedeutungsräume schuf:

Und das ist nur, weil Gott die Kulturerbe-Forschung tröstet. (Richard Branson, Sutherland & Google)

Poetry is what gets lost in translation…